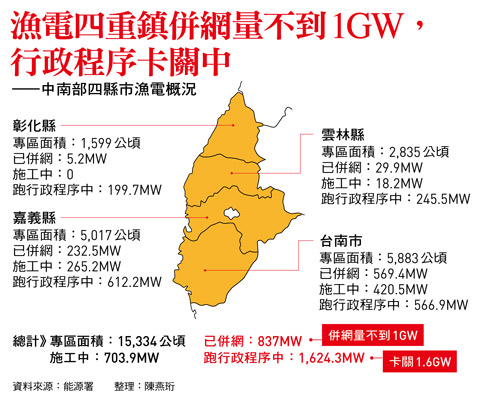

最近兩年,開始有零星的地面型漁電共生案場併網,政府、業者和漁民間的磨合問題,也跟著浮上枱面。

目前各縣市的漁電案場,幾乎都面臨卡關困境。正在開發中的案場,受到地方政府農業單位嚴審,遲遲無法取得農業容許,相關法規翻來覆去,一延宕就是兩、三年;至於已掛表的案場,同樣不好過,農業單位以嚴格標準認定養殖事實,動輒以撤照為手段,要求業者配合繁複且不盡合理的規範。

種種行政流程與技術障礙,都讓漁電的推進舉步維艱。

在台灣從事光電業八年的外商負責人觀察,農業部一直以來對養殖業的管理寬鬆,過去訂定許多法規,實務上也未落實。現在發展漁電,突然拿起顯微鏡檢視,要求合法合規,變相把政府應盡的漁業管理責任,全部加諸到光電業者身上,即使漁民達不到要求,處罰的也是業者,不盡公平。

最直觀的例子,就是頻繁出現的違建。許多農漁民因應工作需求,經常在農田、魚塭旁搭建小屋放置農具,或規畫為休憩空間,「以前政府視而不見,現在做漁電就要你全部拆除,但拆完也不保證審查會通過,當然就會引起漁民不滿,與業者產生糾紛。」他說。

對光電業者而言,光是處理非法占用土地、違建等「歷史共業」,讓整座案場合乎法規,就已經得付出不符比例原則的成本。更折騰的是,即使執行者願意當個好學生乖乖按題答卷,也總會在半路遭攔截,臨時抽換考卷,發生與阿玉姊案場相似的慘況。

去年到今年,台南市政府就因為一項法規認定爭議,讓全台漁電共生案場,幾乎全數停擺一年。

一名受影響的苦主業者解釋,光電案場周邊會設置機電平台,包含變電箱、配電盤等設施,以往都是比照綠能設施算入四○%遮蔽率裡。但是去年中,南市府農業局以「單一設施過大」為由,突然加嚴審查,要求釐清規則。

因為一紙公文,業者得先找經濟部與台電,討論機電平台涵蓋的範圍,並調查所有案場使用的設施名稱、建置型態,計算出平均面積,再與農業部開會訂出新規範,「最後協商出一公頃的綠能設施,不能配置超過四十五平方米附屬設施的規定,光是這條就搞了一年,所有案件審查暫緩……。」他無奈地說。

不只案場申設階段痛苦煎熬,實際完工後,農業單位對養殖現況的繁冗審查,更讓業者與漁民集體抓狂。

抓狂!養殖現況審查繁冗

換物種要送變更計畫 生病也不能停養

政府推行漁電共生,一直主打「養殖為本、綠能加值」,核心原則就是魚塭架上光電板後,不能影響原有的養殖狀況。也因此,為防範不肖業者假養殖、真種電,農業單位對案場進行養殖事實查核,絕對是必要之舉。

「但現在是無限上綱,完全變調。」一名正在嘉義和台南申設案場的業者不諱言,漁民原以為加入漁電共生,只要維持既有養殖模式,就能符合標準。然而,現在農業單位不只看有沒有養殖事實,還會監管漁民每年投多少飼料、用什麼設備、養什麼物種,甚至規定不能隨意停養,還得保證產量,什麼都管,漁民當然無法接受。

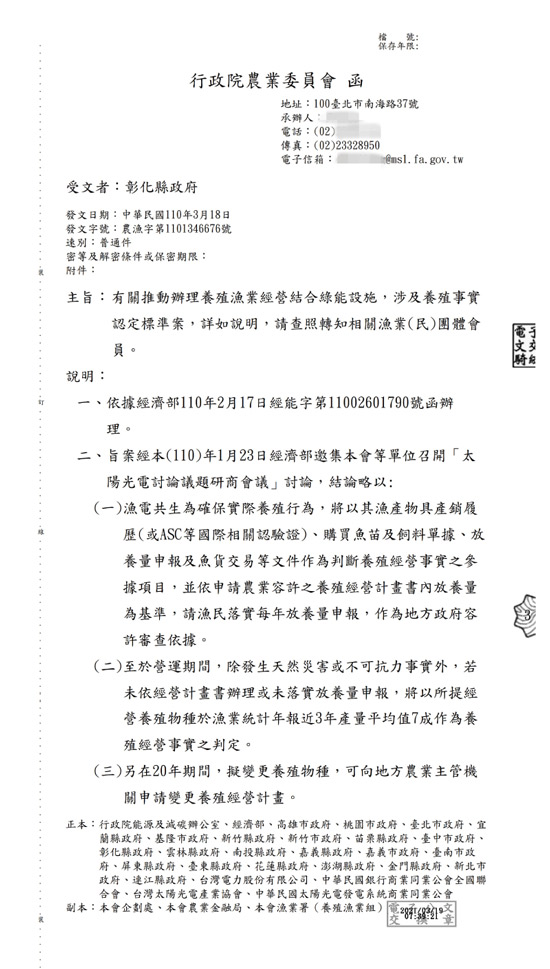

如何認定一座漁電案場有沒有養殖事實?其實農業部早有一套指引。

二一年三月,農業部發送給各地方政府的函釋寫明,首要判定標準,是案主能否提供魚產品產銷履歷、購買魚苗和飼料單據、放養量申報及魚貨交易等文件,作為政府判斷依據。

第二點則寫到,營運期間內,若無法按照案場的經營計畫書辦理,或未落實放養量申報,必須達到「養殖物種近三年平均七成產量」,才能認定有養殖事實。同時,函釋也明指,漁電案場在二十年經營期內,「若要變更養殖物種,須向地方政府申請變更養殖經營計畫。」

乍看之下,只要業者出示漁民養殖相關單據,應該就能證明養殖事實;偏偏地方政府認定標準不一,部分縣市想盡辦法嚴審,現實中要達標,難關重重。

以台南一座漁電案場為例,業者說明,這座案場從申請農業容許、提交養殖經營計畫,到真正完工併網,已經時隔兩、三年;養殖戶本來每年就會依照不同市場、氣候狀況,隨時換養物種,「以前他們愛養什麼就養什麼,但現在,一旦要更換,我們就得提送養殖計畫變更。」

這項變更已經送進南市府一年,至今沒有審查過關,「我們又不能不讓漁民換養,導致現在案場實際養殖物種,與原本的經營計畫書不符,」業者只能被迫用七成產量高標認定養殖事實。然而,去年風災嚴重,案場蛤蜊和白蝦大量死亡,根本無法達標,一環扣一環,形成惡性迴圈。

此外,「最近有漁民的太太生病,要求暫時停養幾個月,但我們卻不能放行……。」業者兩手一攤無奈大嘆,現實難處就是政府不允許停養,為了不讓整座案場被撤照,即使不通情理,也只能硬著頭皮履行義務。

▲農業部2021年函釋內容,已針對如何認定養殖事實提出指引,但業者空地方政府執行時過度詮釋、無限上綱。

延伸閱讀:

漁電雙殺系列1—養殖戶阿玉姊的憤慨:規定說改就改、案場3年原地打轉…努力一再被政府踐踏